教育家精神,是甘当人梯的奉献,是以文化人的坚守,更是心怀家国的担当。师者如光,他们以知识启迪智慧,以情怀滋养心灵,在平凡的岗位上践行着“为党育人、为国育才”的使命。在第41个教师节到来之际,党委宣传部、人事处联合推出“躬耕教坛,强国有我”专栏,聚焦一批优秀教师,展现他们立德树人、传承教育家精神的动人实践。致敬所有闪耀在讲台上的重大老师,愿这束光点亮更多学子的前行之路。

李正良,重庆大学土木工程学院教授、博士生导师,国家教学名师,首届巴渝学者特聘教授,国务院政府特殊津贴获得者。曾任重庆大学本科生院院长兼教务处处长,现任重庆大学国家卓越工程师学院工程教育研究中心主任。长期致力于大跨及高耸结构抗风抗震研究,主持国家重大基础研究前期研究专项、国家自然科学基金重大研究计划培育项目、国家自然科学基金项目等国家级课题10余项,其研究成果应用于高层建筑、桥梁工程、特高压输电工程等国家重大项目建设。获国家级教学成果奖5项(含特等奖1项)、省部级科研、教学成果奖20余项,发表学术论文300余篇。

少年梦想,结缘重大

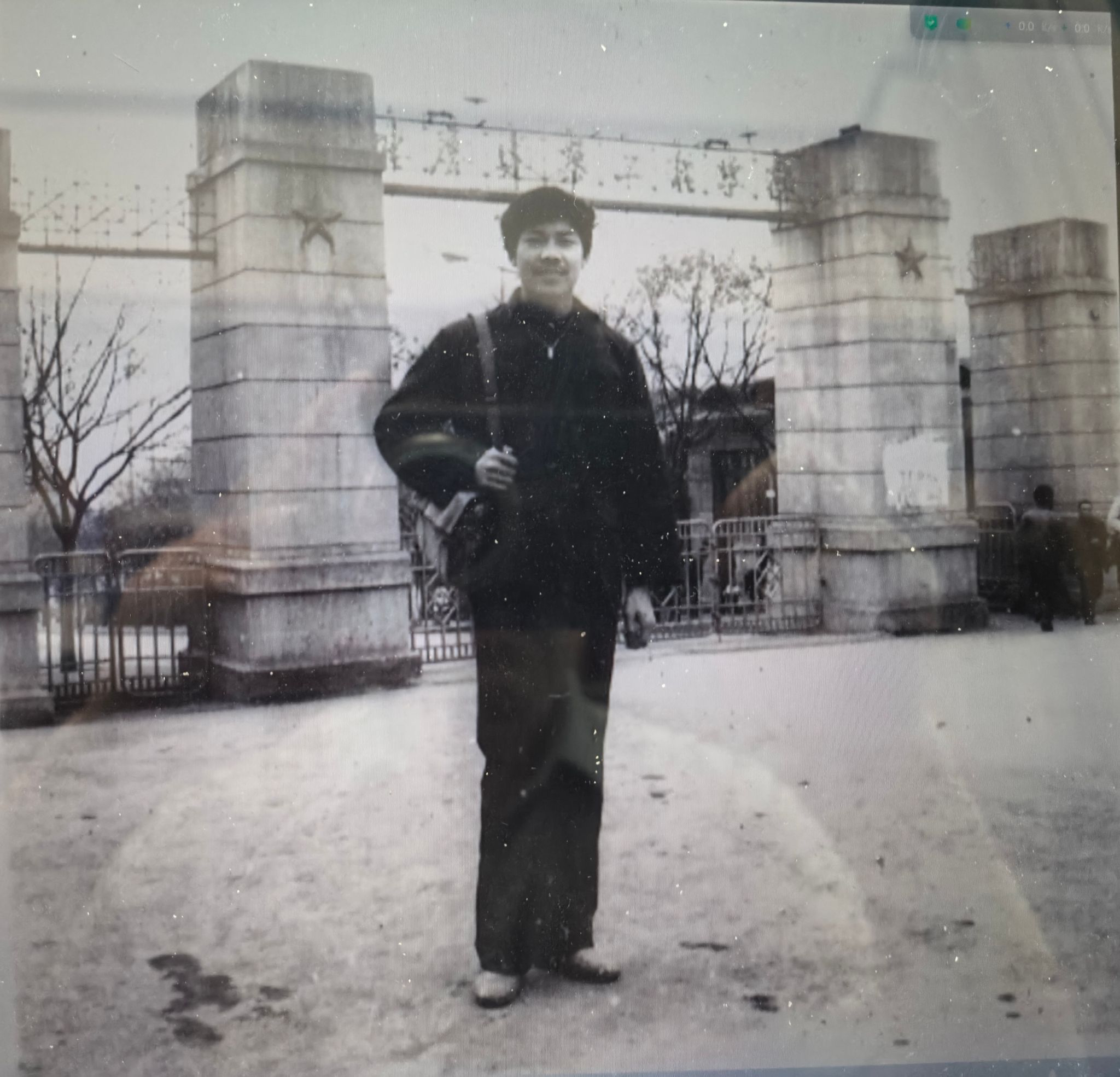

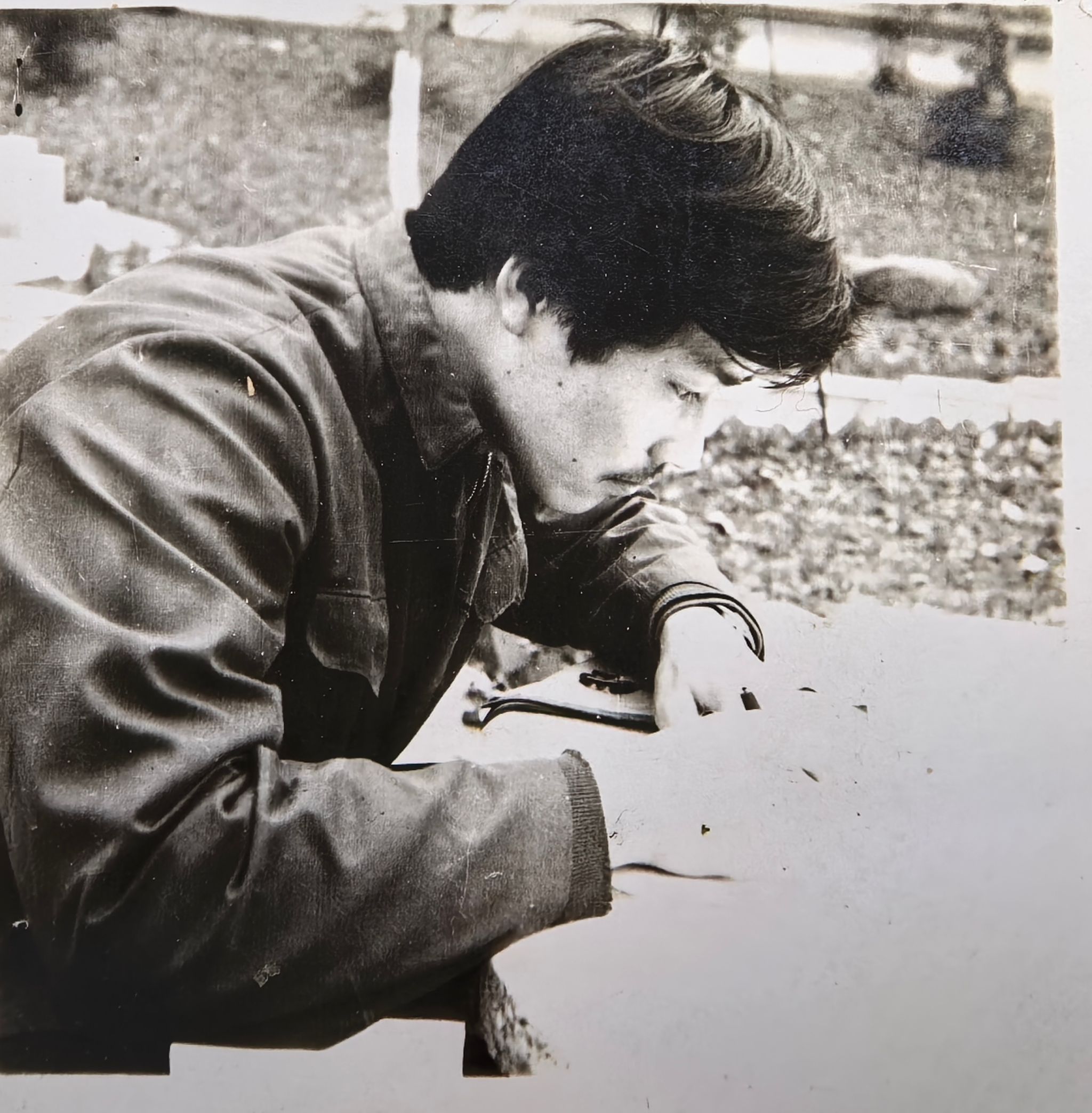

1979年,年仅16岁的李正良怀揣梦想踏上求学之路,从江南水乡来到重庆建筑工程学院(重庆大学前身之一)土木系就读建筑力学师资班。“一个人背着大箱子,坐了两天三夜的绿皮火车才到重庆……当时刚刚恢复高考,经过1977、1978两年招生后,学校来不及建新宿舍,整个年级100多人就住在一个大实验室里,高低床,一排排挤在一起,住了整整一学期。”艰苦的条件,更激起他奋斗的意志。“在大学四年的求学过程中,遇到了很多严谨、优秀的老师,谢守铭教授主讲的《数学分析》、王乐琳老师主讲的《微分几何》、孟怀江教授主讲的《理论力学》、孙仁博教授主讲的《弹性力学》、肖明心教授的《板壳理论》等课程难度非常大,不及格率很高,我均考了九十多分,在班上名列前茅。”

1983年,李正良以优异成绩毕业并留校任教,20岁便成为当时最年轻的助教。为了更好地提升自身科研和教育能力,他继续攻读硕士和博士学位。博士阶段,他师从白绍良教授,专业方向也从力学转至土木工程,研究高层建筑抗震问题。1992年,李正良成为当年全校唯一被破格提拔、且最年轻的副教授。1998年又晋升教授,后担任学院副院长。

青云不坠,工程报国

“科研不仅要写在论文里,更要写在祖国的大地上。”这是李正良始终秉持的学术理念。

2003年,凭借出色的数学和力学基础,李正良开始研究结构抗风问题,彼时,重庆大学尚无人涉及这一领域,国内的抗风研究亦只针对平原地区。“重庆是典型的山地城市,风越过山坡、穿过峡谷时,风场会发生很大变化,风速和湍流度都与平原不同。我们必须建立更适合山地地形的风场模型。”

结合国家和重庆地方典型重大工程的需要,他率领团队参与了朝天门大桥、菜园坝长江大桥、重庆大剧院等众多工程科研项目,以及我国西电东送特高压输电工程的建设。“这些输电塔跨越汉江、长江、黄河等江河峡谷,高达80-200米,抗风是关键。”他带领团队通过风洞试验和数值模拟,为工程设计提供了重要依据。

在他看来,工科科研的本质是服务国家战略、回应现实需求。“我们参与的多条特高压工程科研项目,为国家电网建设做出了实实在在的贡献。这是我们国家的名片,更是科研工作者的荣耀。”

跨界融合,面向未来

2015年11月,李正良调任教务处主持工作,着手研究高等教育管理,从制度层面思考重庆大学人才培养问题。为此,他深入研究哈佛大学、麻省理工学院、欧林工学院等世界一流大学的办学历程和经验,博采众长,并结合重庆大学实际情况,组织推动重庆大学本科教育改革方案的制定。2018年,重庆大学发布《重庆大学本科教育2029行动计划》,该计划包括5个方面23项内容,构建多元化、多维度、个性化的人才培养体系,为重庆大学系统构建“中国特色重大风格一流本科教育”指明了方向,以加快推进“双一流”建设,迎接建校100周年华诞。计划发布后,在国内产生了很大影响,教育部以及国内各高校对该计划都表示了高度的认同。

李正良始终站在高等工程教育改革的前沿,在他看来,新工科不是简单的专业增设,而是一场深刻的教育范式变革——是打破学科壁垒的跨界融合,是面向未来产业的主动应答。他强调,真正的工程教育必须回应时代需求。随着人工智能、大数据等新技术重构产业形态,高校必须培养出“既懂技术、又懂系统,既有基础厚度、又有专业深度、还有人文温度”的复合型人才。为此,他提出未来新工科人才应具备的“5C”核心能力(Creativity,Critical Thinking,Communication & Collaboration,Complicated-Problem Solving,Continuous Learning Ability)。

他极力推动“通专融合、跨界培养”模式,倡导以项目为驱动,让学生在真实复杂的工程问题中实践,有所收获、有所创造。他认为,工程教育不能停留在书本里,而要走进实验室、走进企业、走向更开阔的学科交叉地带。“我们培养的不是‘答题手’,而是‘解题人’——能定义问题、能整合资源、能解决问题、能创造价值的新一代工程师。”2023年,重庆大学等高校联合申报的《新工科教育》获得国家级教学成果特等奖。

点燃激情,因材施教

“教育是一场马拉松,不是短跑。教师要做的,是让每个学生找到自己的节奏,保持求知的欲望和好奇心,点燃生命的激情。”李正良教授这样诠释自己的教育理念。他提出“领跑者、并跑者、跟跑者”分层培养理念,倡导因材施教、多元发展、个性引导。

他为我们分享了两位不同特性的学生故事:

一位同学因家庭过度保护而缺乏自理能力,甚至忘记考试,在李正良引导下,他确立目标、规律作息、制定每日计划,最终顺利毕业,考上理想大学的研究生。而另一位同学经常依仗小聪明,临时抱佛脚,在考前突击取得高分,李正良尖锐地指出其学习方式的功利性,引导他改变学习态度,真正理解知识背后的原理。

面对人工智能带来的教育变革,他强调教师必须掌握AI辅助教学,但同时不能失去教育的主体性与判断力。“教育的核心仍是因材施教,AI只是工具,教师的专业判断与情感沟通不可替代。”

回望四十年教育生涯,李正良说,教师应该与学生构建共同学习的生态,坚持终身学习,就像一场马拉松,保持恒定的速度,均匀地分配能量和体力,成为人生道路上不断追求“诗和远方”的长距离竞技者,不要在意一时的成败与得失。“不仅要做知识的传授者,更是生命的点亮者。”他说,“教育的意义,在于让每个学生找到自己的光。”这是李正良的教育信念,也是他四十年教育生涯的真实写照。

他从重庆大学老一辈教师白绍良、谢守铭、孙仁博、陈山林等人那里接过了严谨治学的态度与春风化雨的关怀,又将这份教育的温度融入到日常的科研与教育中,并传递给学生。如今,他依然坚持阅读许多教育学、心理学著作,也关注青年教师的成长,提醒他们“不能只埋头搞科研,还要懂教育、懂心理、懂学生”。

从青涩学子到知名教授,从理论研究到工程实践,从课堂教学到教育管理,李正良用四十年光阴诠释了什么是“立德树人”,什么是“大先生”,什么是“教育家精神”。迈向百年新重大,他依然保持着匀速而坚定的步伐,用智慧与情怀点亮更多生命的火焰,用责任与担当书写教育强国和百年重大的崭新篇章。

来源:党委宣传部

作者:牛祉祯 王润桐 秦婷

图片由受访者提供