郭恒宇,现任重庆大学物理学院教授,博士生导师,重庆大学微纳能源与传感研究团队负责人。主持国家自然科学基金优秀青年基金、重点研发计划课题、JKW重点项目课题、国家自然科学基金青年项目、重庆市杰出青年基金等多项国家级及省部级科研项目。以第一/通讯作者在Science Robotics、Nature Sustainability、Joule、Nature Communications、Advanced Materials 等国际顶级期刊发表论文75篇,26篇入选ESI高被引论文,论文总他引超过2.3万次,H指数83。2022–2024年连续入选科睿唯安全球高被引科学家,获2024年度上海市自然科学一等奖(排名第三),2023年度重庆大学优秀青年教师奖。

植根重大:从追梦学子到筑梦良师

“我与物理的缘分,从高中时就已萌芽;而让这颗种子生根发芽的沃土,正是重庆大学。”2008年,怀揣对实验物理的热爱,郭恒宇踏入重庆大学应用物理系,开启了与重大的“双向奔赴”。

本科课堂上,他沉浸在电磁学、热力学的理论世界,更着迷于实验室里的动手实践——从搭建基础电路到调试简单传感装置,每一次实验数据的跳动,都让他坚定“用物理解决实际问题”的信念。“重大的老师从不只教公式,而是引导我们思考‘公式背后的原理’‘实验之外的应用’,这种严谨求实的治学氛围,让我受益至今。”郭恒宇回忆道。他清晰地记得当年已有七十岁高龄的张忠灿老师,由于身体原因,上课时每讲一段就要喝一口中药,尽管如此,他仍坚持手写板书和试卷,甚至会在考试难题下面提示解题思路;胡陈果老师带领同学们从头推导公式、探究基础原理,手写教案足足有二三十厘米高,这些都深刻影响着郭恒宇职业道路的选择。

2012年,郭恒宇选择留在重大攻读硕士学位,师从胡陈果教授开展微纳能源研究;2014年,他以公派联合培养博士身份赴美国佐治亚理工学院深造,却始终与重大课题组保持每周一次的学术交流。“哪怕远在异国,也总觉得有‘根’在重大,导师的邮件指导、团队的实验进展分享,让我从未脱离这片学术土壤。”2018年,郭恒宇获得前往美国佐治亚理工学院博士后研究机会,面对海外先进的科研条件,他始终记得出发前胡陈果教授的叮嘱:“去学习先进技术,但别忘了你是重大人,要带着成果回来报效母校。”在国外的两年里,他每天泡在实验室12小时以上,不仅掌握了纳米材料制备的核心技术,还敏锐地发现“摩擦纳米发电技术在物联网传感领域的巨大潜力”。2020年回到重庆大学,成为物理学院的一名青年教师——“这里有我熟悉的实验室,有培养我的老师,更有需要我去带的学生,回到重大,就是回到了科研与教育的‘根’。”这一次,他的身份从“学子”转变为“师者”,但不变的,是对重大的赤子之心。

郭恒宇回忆学生时代

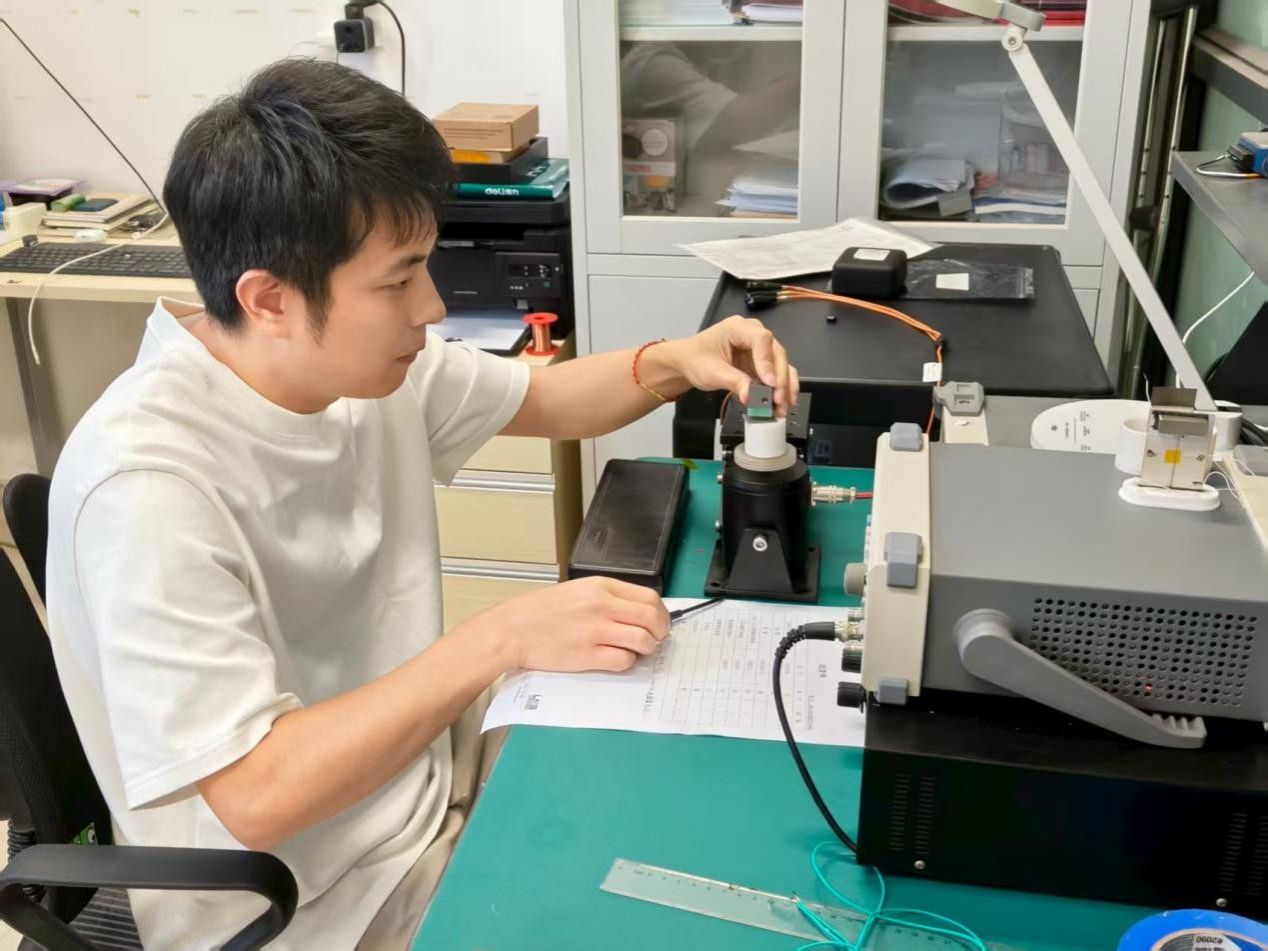

郭恒宇在进行实验

知行合一:科研攻坚与立德树人的双螺旋

“物联网时代,遍布环境的传感器却面临‘供能困境’——传统电池更换难、污染大,如何让传感器‘自己发电’?”回到重大物理学院后,郭恒宇带领团队聚焦摩擦纳米发电技术,试图破解这一行业痛点。实验室里,他常常与学生一起调试器件到深夜:从优化摩擦材料的表面结构,到设计新型电源管理电路,每一次失败后,他都会带着团队复盘“哪里不符合理论预期”“如何改进实验方案”。“做科研就像在重大校园里爬坡,遇到陡坡时,咬咬牙再坚持一步,可能就会看到新的风景。”凭借这份韧劲,他带领团队实现多项技术突破:研发的高效低频能量采集器件,能将人体运动、水波振动转化为电能;提出的电容型电源管理新机制,让能量利用效力提升至80%;2024年研发的可穿戴听诊装置,将心音灵敏度提升至3 V/Pa。相关成果发表于《Science Robotics》《Nature Sustainability》等顶刊。

在科研之外,他更以育人为己任。“郭老师不像传统意义上的教授,更像是我们负责任的‘大师兄’”“简直是‘神仙导师’”,这是学生对郭恒宇的普遍评价。本科生李同学有一次悄悄跟他说:“您是我见过最负责任的老师”,这份真挚的认可让郭恒宇高兴了许久。作为从重大成长起来的教师,郭恒宇深谙“兴趣是最好的老师”以及“因材施教”的重要性,于是努力将课程讲得更加通俗易懂,从学生的视角思考他们所面临的问题,同时引导学生树立正确心态,不轻言放弃,将自己在重大感受到的“师徒式传承”融入教学中——不只是传授知识,更是在传递着“严谨治学、勇于探索”的科研态度。

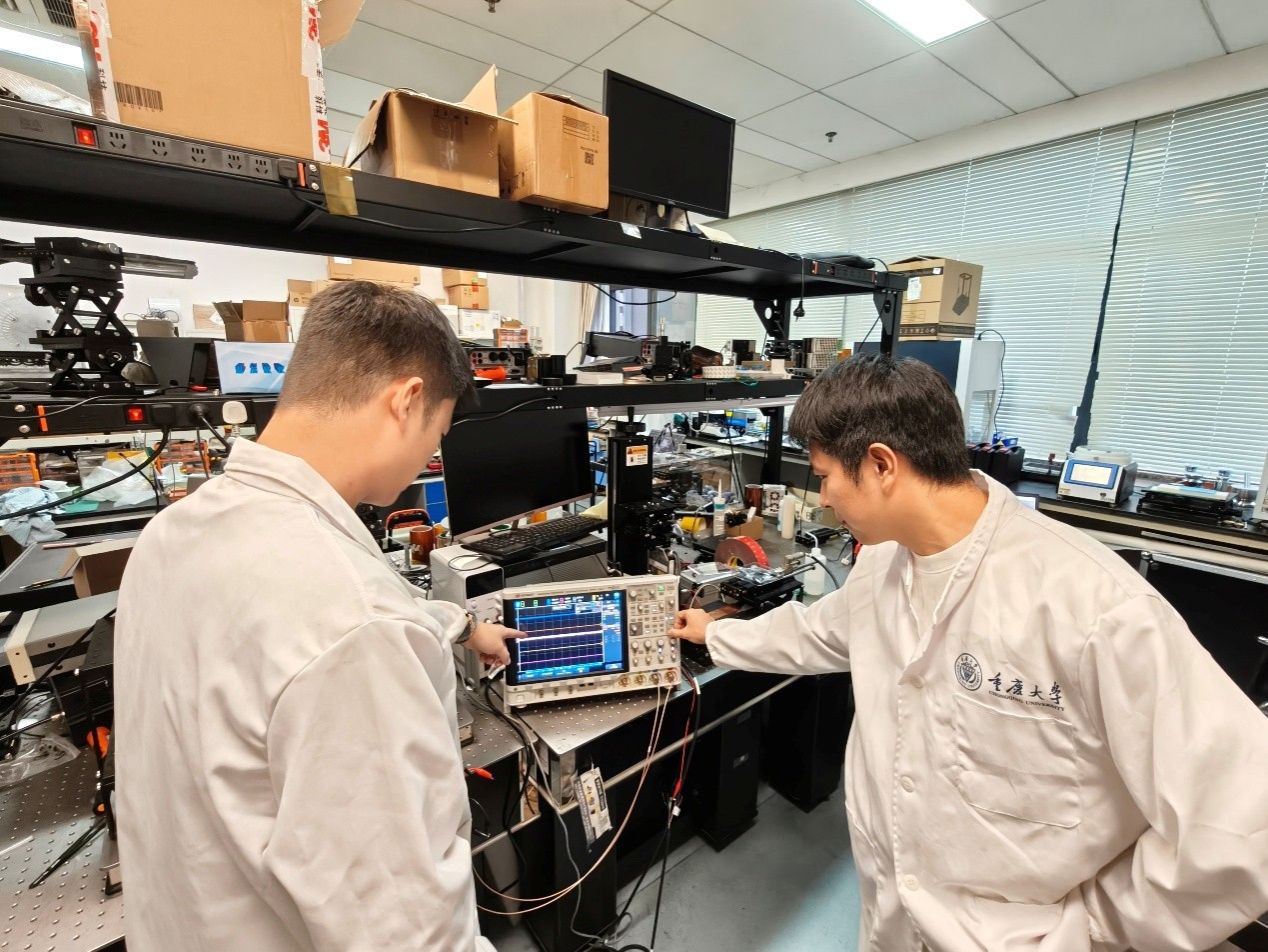

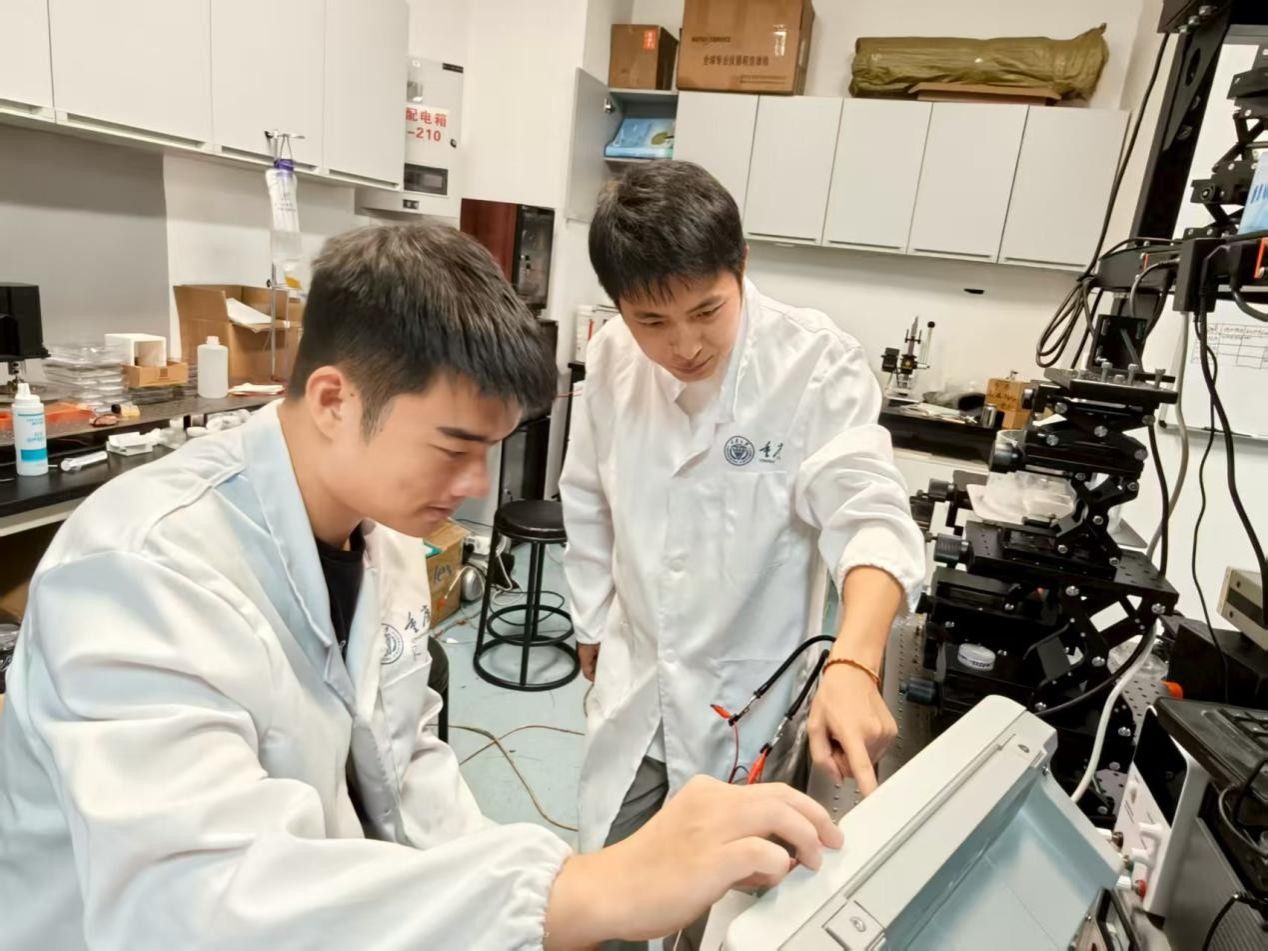

郭恒宇指导学生进行实验

在《大学物理实验》课堂上,郭恒宇不会照本宣科,而是带着自研的摩擦纳米发电机教具走进教室:“大家看,用手搓动这两片材料,LED灯就能亮——这就是我们研究的‘摩擦生电’,未来能给心脏起搏器供电。”生动的演示让抽象的物理原理变得可触可感,不少学生因此主动加入他的课题组。对于科研中遇到瓶颈的学生,他会耐心引导:“如果没想法,我们一起查文献、找方向;如果有思路,我帮你解决技术难题。”实际上,在第一次上课之前,郭恒宇几乎花了数十个日夜修改教案与板书,准备了500余页PPT,课后又进行细致复盘。一次……两次……三次……最终,才有了讲课幽默风趣、通俗易懂的“郭教授”。在学生眼里,他不仅是“郭教授”,更是“大师兄”——实验室里的“深夜谈心”、节日里的“集体聚餐”、毕业时的“就业建议”,这些细节里藏着他对学生的用心,也延续着重大“立德树人”的教育传统。

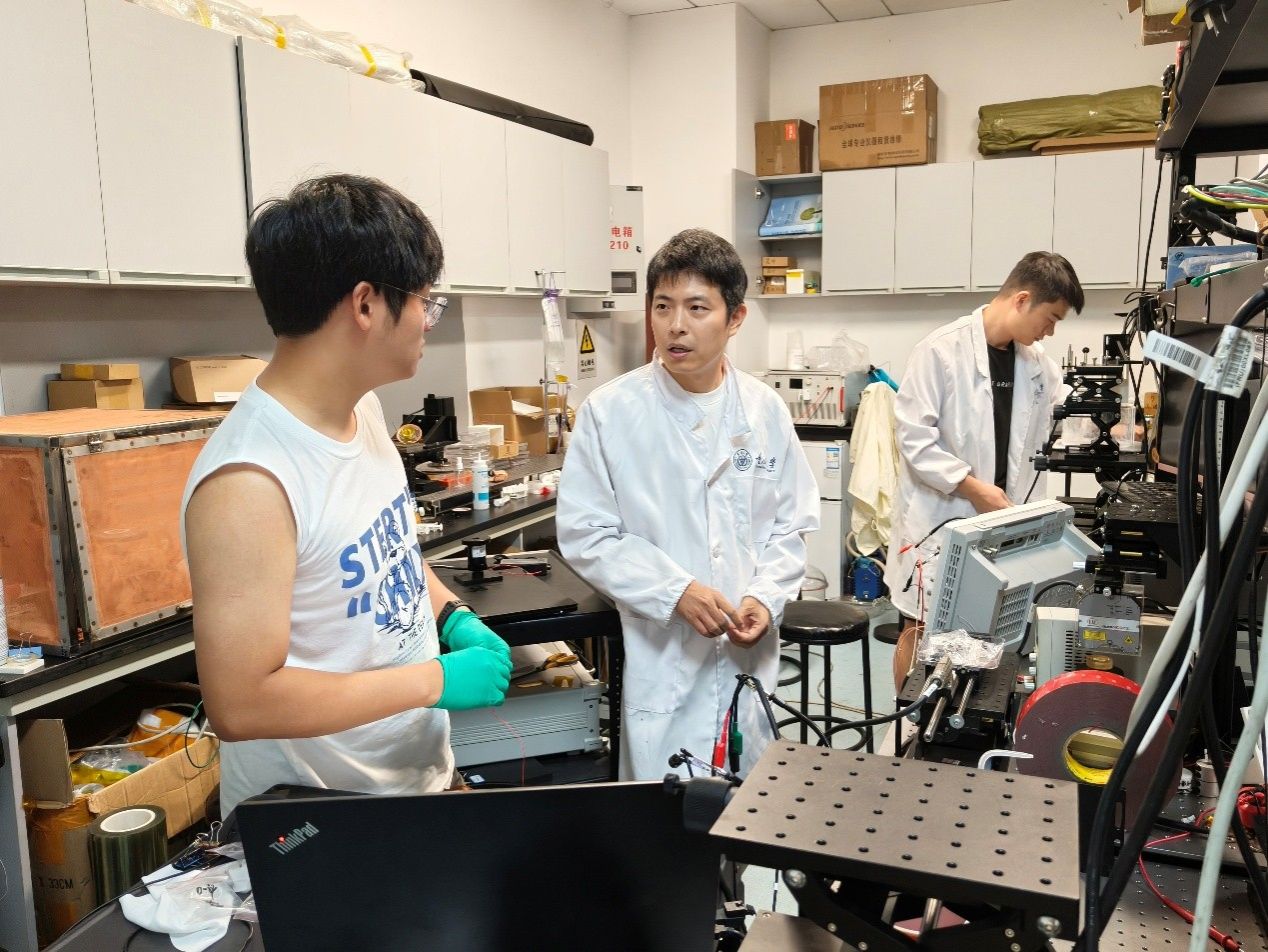

郭恒宇与学生交流实验心得

使命担当:以微纳之光点亮家国未来

作为重大“土生土长”的教授,郭恒宇积极参与学校学科建设:推动物理学院与光电、材料、机械等学院开展跨学科合作,牵头申报“纳米能源与智能传感”校级重点实验室;在人才引进中,主动向海内外优秀学者推介重大:“这里有尊重科研的氛围、支持创新的平台,更有温暖的‘家文化’。”如今,郭恒宇正在研究与学科背景吻合的三个特色研究方向:固液界面接触电行为与功能器件、水下超声能量采集、可穿戴人体健康检测传感器,力图通过这三者形成“自供能”装置,以“可穿戴”医疗服务人民生命健康。

郭恒宇介绍固液界面接触电行为

谈及未来,郭恒宇眼中满是期待:“我想继续在重大做两件事:一是把摩擦纳米发电技术做得更成熟,解决更多行业难题;二是培养更多热爱物理、扎根科研的学生,让他们成为建设科技强国的生力军。”他引用叶圣陶先生的名言感慨:“教育不是注满一桶水,而是点燃一把火。我希望自己能成为那个‘点火人’,用重大精神点燃学生的科研梦、报国梦。”

嘉陵江畔,缙云山下,郭恒宇的故事还在继续。他依然每天穿梭在实验室与教室之间,用科研成果点亮“纳米之光”,用教育情怀培育“青年之花”。这份从重大校园里萌芽的“热爱与坚守”,不仅成就了他的科研与育人之路,更诠释着新时代教育家“以校为家、以教为业、以研为乐”的精神境界。

作者:何欢 冯恋 汪思齐

摄影:冯恋