新华社客户端重庆9月29日电 “从开州中学到重庆大学,元帅的精神始终指引着我前行的方向。”近日,在重庆大学虎溪校区大剧场,开州籍大一新生刘绍杰手持刘伯承元帅青少年时期使用的一方砚台,向1400余名师生讲述文物背后的革命故事。

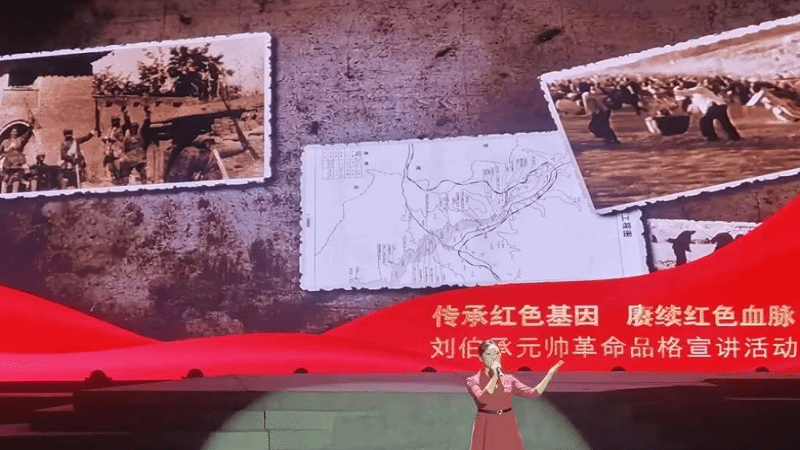

这场由教育部高校思想政治工作创新发展中心(重庆大学)与刘伯承同志纪念馆联合主办的《追光——刘伯承元帅革命品格宣讲活动》(下称《追光》)宣讲活动,以文物叙事的创新形式打造“行走的思政课”。活动同步进行线上直播,吸引上万人次云端“追光”,成为重庆大学创新思政教育的生动实践。

文物当主角:让红色历史可知可感

作为首位文物推介人,刘绍杰与刘伯承元帅有着特殊渊源——她曾就读的开州中学,前身正是刘伯承元帅就读的开县高等小学堂。她手中的那方砚台,承载着少年刘伯承“手执青锋卫共和”的誓言,也见证了他从旧民主主义革命战士到共产主义者的思想转变。

当讲解员李宇濛的讲述声与现场光影特效交织,青年刘伯承伏案书写入党申请书的身影仿佛重现于舞台,无声传递着信仰抉择的千钧之力,让青年学子真切感受到老一辈革命家从觉醒到坚定的思想历程。

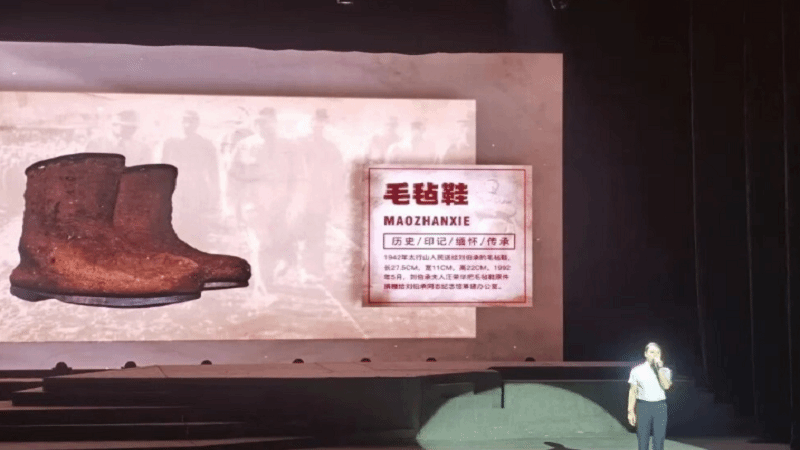

整场宣讲活动以珍贵革命文物为线索,系统展现了刘伯承元帅的壮阔人生。从刘蒙将军讲述父亲走过的峥嵘岁月,到军属黄君妍通过毛毡鞋追忆太行军民鱼水情;从刘伯承同志故居管理所所长颜华揭秘一张行军床所承载的千里跃进大别山的军事智慧,到97岁高龄的原二野军大学员吴纯青回忆元帅用放大镜编写讲课提纲的严谨治学精神——每一件文物,都成为连接历史与现实的精神桥梁。

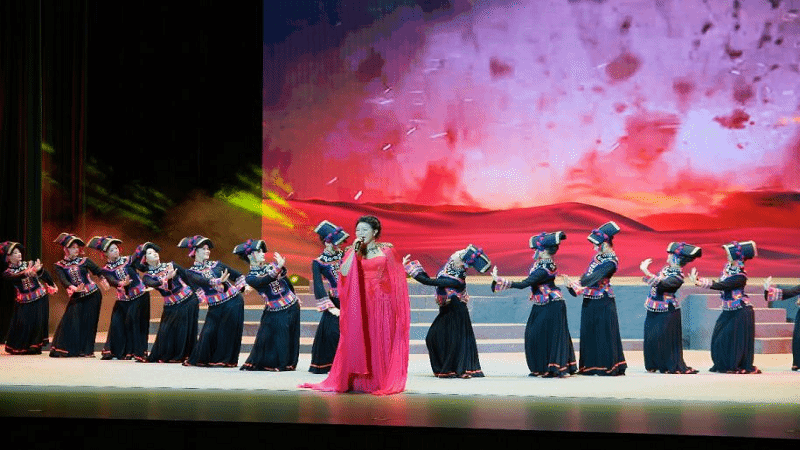

活动中,重庆大学艺术学院师生还演出了歌伴舞节目《情深意长》,以悠扬旋律与优美舞姿,再现1935年刘伯承与彝族同胞歃血为盟、团结一心的民族佳话。

构建“三维立体”思政育人体系

这堂别开生面的思政课,是重庆大学深化思政教育改革的缩影。学校立足“大思政课”理念,构建起以红色基因传承为核心、数字技术赋能为支撑、校地协同育人为路径的特色思政育人体系。

在课程创新方面,学校打造“门门有思政、课课有特色”的育人格局,依托地域红色资源,开设《红岩革命故事展演》等一批特色课程。

在实践育人方面,学校创新推出“行走的思政课”。除本次《追光》宣讲活动外,近期开展的“抗战联线”研学活动,让学生沿着校园内的七七抗战大礼堂、防空洞等历史遗址,聆听卢作孚“教育救国”的理想与“死字旗”血书明志的壮举,让红色基因在实地寻访中薪火相传。

学校还推行“第二课堂成绩单”制度,以“青年红色筑梦之旅”等四大实践行动为载体,鼓励学生在志愿服务和社会调研中践行初心使命。

协同聚合力:营造思政教育新生态

重庆大学充分发挥校地协同优势,构建多方联动的思政教育共同体。例如,与重庆红岩革命历史文化中心共建红岩精神研究中心,联合刘伯承同志纪念馆、重庆抗战遗址博物馆等打造10余个实践教学基地,不断拓展思政育人场景与资源。

重庆大学相关负责人表示,学校将持续深化思政教育改革创新,构建全员、全程、全方位育人格局,让特色思政课成为点亮青年信仰的灯塔,引导学子在传承红色基因中坚定理想信念,在知行合一中践行时代使命,成长为担当民族复兴重任的时代新人。